披荆斩棘破万难 砥砺前行创佳绩

——光子鼻与分子材料团队

房喻院士领衔的“光子鼻与分子材料团队”始终秉持“兴趣驱动与目标导向并重,自由探索与组织研究并重,条件建设与文化培育并重,人才培养与成果产出并重”的科研理念,牢牢把握国家和区域经济社会发展的阶段性特征,坚持创新在发展建设中的核心地位,厚植技术创新、要素集聚、人才培养、平台溢出、成果转化五大优势,通过发挥“合成+组装”这一当代化学学科新物质创制优势,开展独具特色的新概念传感器和分子材料研究。

多年来,团队坚持面向学科未来产业前沿技术领域,布局基础研究、开展前沿探索。一是聚焦探索基础和应用基础研究新范式。鼓励团队成员深化应用基础研究,推动破解制约行业发展共性问题;坚持面向产业需求突破“卡脖子”关键核心技术,为基础前沿、重大关键共性技术到应用示范全链条创新设计、一体化组织实施建立深厚技术储备。二是聚焦打造体系化集群式协同创新机制。积极响应国家号召,面向国家建设重大需求,着眼学科发展重点方向、新兴方向、交叉方向开展跨国界、跨学科、跨领域协同攻关研究;积极推动学校优质学科、重点实验室和相关研究机构与重点产业链精准对接,助力科技创新与经济社会发展深度融合;鼓励各类团队成员自由探索,给予更大试错空间,让科研人员潜心科学研究、释放创新活力的同时,有机会、有条件、有保障地挑大梁、当主角,支撑学科在本领域不断抢占新赛道、挖掘新动能。三是聚焦构建高水平科技成果转化体系。近年来,团队积极调整发展思路,组建了陕西师范大学新概念传感器与分子材料研究院,积极探索建立“研究院+公司”成果转移转化模式,重点建设概念验证、中试熟化、小批量试生产平台,加速科技成果转移转化。按照“走出去、请进来”的工作原则,对外先后与多家政府、企业、科研院所建立密切联系;对内立足发展实际,就知识产权管理、成果转移转化、公司化运营等进行积极探索。

历经多年发展,团队薄膜荧光传感器入选2022年度IUPAC十大化学新兴技术,爆炸物/毒品薄膜荧光传感器关键技术及便携式探测装备,获教育部技术发明奖一等奖;依托团队技术创立了深圳砺剑防卫技术有限责任公司,承担深圳科创委重大专项攻关任务;参与邮政行业手持式炸探行标、爆炸危险化学品汽车运输安全监控系统国标的行业标准制定,SRED系列产品通过国家级鉴定,获中国专利优秀奖,国家CITE创新产品与应用金奖,被公安部在国际刑警年会上公开推介,并列装部队;受邀成为国家邮政“智能安检系统”联合研发小组核心成员单位;公司被评为“国家高新技术企业”、广东省“专精特新企业”,参与“十四五”国家重点研发计划“智能传感器”专项。开发的透气不透水性缓释仿生膜材料与陕西中造立成高分子材料有限公司合作,用于全球公认最安全高效、绿色环保化学消毒剂二氧化氯的可控释放,产品已于2023年上市销售。《基于“素养为要-能力为本”理念的多维度团队协作式物理化学研究型人才培养》获国家级研究生教学成果奖二等奖。

脚踏实地 仰望星空 揭示火星风沙地貌

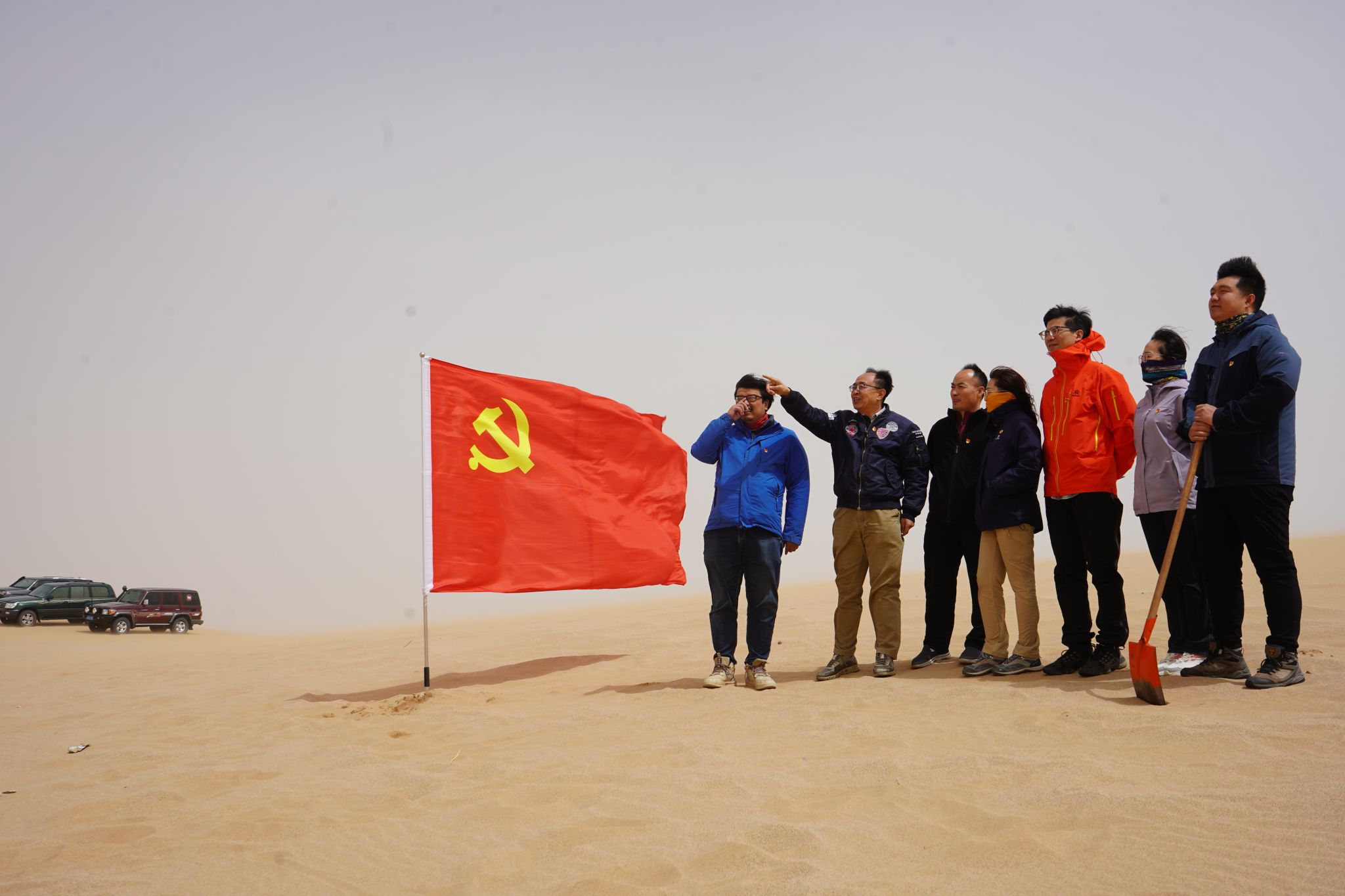

——行星风沙科学研究团队

董治宝教授领衔的行星风沙科学研究团队坚持“立足西部、面向全国、服务社会”的发展思路,长期致力于太阳系各星球(如地球、火星、金星和土卫六等)的风成过程研究,通过观测、实验与数值模拟揭示其规律与机制。团队秉持科技报国、教育强国的初心,经纬天地、知行合一,传承经典、开拓创新,培养具有国际视野和创新能力的高素质科研人才,为祖国的科研事业奉献毕生精力,服务国家重大战略需求。

团队在国内国际行星风沙科学研究领域具有重要影响力,在以下三个领域取得系统性、创造性的学术成就:(1)系统研究中国沙漠风沙地貌的特殊性,改进沙丘动力学研究方法,提出沙丘形态-动力学新理论;(2)开辟中国行星风沙地貌研究新领域,提供地外行星风沙地貌研究的新方法,即类行星风沙地貌研究法,提出风沙地貌动力学的沙源限制型假说,将以中国北方为重点的风沙地貌研究拓展至高寒环境青藏高原,再拓展至地外行星;(3)倡导融合风沙动力学与大气边界层动力学融合的风沙边界层动力学研究,建立风沙边界层动力学理论体系。

“十年磨剑终成锋,一朝破竹势如虹”。董治宝教授团队在类火星与火星风沙地貌研究领域默默深耕多年,先后承担国家自然科学基金重点项目“青藏高原及其邻近地区沙漠中的类火星风沙地貌研究”“塔里木盆地周围干燥剥蚀山地风化速率研究”“火星代表性风沙地貌横向沙脊的地貌学特征及其环境指示意义”,以及多项面上项目等行星风沙科学领域的重要国家课题,在Nature Geoscience、Nature Communications、PNAS、Reviews of Geophysics、Earth Science Reviews、科学通报等期刊发表一系列高质量学术论文,出版了《库姆塔格沙漠风沙地貌》《库姆塔格沙漠地貌图》《腾格里沙漠地貌图》《青藏高原风沙地貌图集》《火星风沙地貌图》等一系列图集论著。团队成果荣获国家科技进步奖二等奖1项(排名第4),甘肃省自然科学奖一等奖1项(排名第1),其他科技奖励8项和中国青年科技奖等荣誉。董治宝教授作为首席专家,在“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”成功申报世界自然遗产中作出突出贡献,接受多家电视台专访。

推进中医药产业发展 科技助力乡村振兴

——西北濒危药材资源开发团队

王喆之教授领衔的全国高校黄大年式教师团队“西北濒危药材资源开发国家工程实验室教师团队”,将“繁育濒危药材,解传统医学之窘;研究活性成分,奠现代医药之基”作为团队的座右铭,致力于在药用资源可持续利用、中药材活性成分生物合成与调控、药效物质基础与核心功效三个方向开展基础和应用基础研究。多年来,团队立足西部、坚守田野、心系三农,积极弘扬学校“西部红烛两代师表”精神,大力推进药用资源规范化生产关键技术研究与升级,在西部多个地区积极开展科技助力乡村振兴行动,带动陕甘宁革命老区、秦巴山区及云贵川西边境山区等集中连片地区中药产业发展,把科技成果写在祖国希望的田野上。

团队针对制约中药材产业发展的种源混乱、优良种子种苗供给不足、加工水平低下等关键共性技术问题,通过技术攻关,建立了36种珍稀濒危药材种苗繁育技术体系,制定了22种大宗及珍稀濒危药材的繁育技术规程及种子种苗标准;创制了9个高产、优质、抗逆中药材新品种并通过省级审定;建立、升级36项中药材规范化生产技术体系;构建了10种特色大宗药材的生产全链条质量溯源系统。该团队累计培训药农与技术人员30万人次,指导西部80余个市县、300余家企业开展中药产业技术提升,规范化种植和野生抚育药材面积1300余万亩,相关成果及专有技术先后被陕西及省外知名企业产业化推广,累计新增经济效益超200亿元,取得了重大经济效益和社会效益。

王喆之教授获2021度陕西省中医药突出贡献专家,团队成果获陕西省科技进步一等奖1项、三等奖2项,团队获2024年度陕西省工人先锋号荣誉称号。

修复光阴 还原历史 让尘封档案“活”起来

——历史文化遗产保护教育部工程研究中心团队

历史文化遗产保护科研团队始终以“保护文化遗产,传承中华文明”为己任,秉承科技创新与文化遗产保护深度融合的理念,坚持“四个面向”,服务国家文化遗产保护战略需求,以破解文物及档案保护的瓶颈性难题或国际性难题为己任,以文物及档案保护长实效性考验为判据,探索集文物及档案保护于一体、多学科交叉融合的创新研究模式,围绕“古代壁画、文物彩绘、古建筑彩画修复保护”“感光影像档案修复保护”“纸质档案与古旧字画修复保护”“土遗址与砖石文物保护”“保存环境与收藏装俱研发”五大方向,形成了一系列具有自主知识产权的关键技术。

团队实施了国家重点档案修复保护工程70余项,其中包括记载党在延安13年光辉历程的革命历史档案、事关国家和民族核心利益的日寇侵华罪证档案、受到海峡两岸同胞关注的孙中山先生手书“博爱”等国家重点档案修复保护工程。实施了全国重点文物修复保护工程 20 余项,其中包括秦遗址宫殿壁画、盛唐壁画、西汉彩绘兵马俑、故宫古建筑彩画等举世无双的国宝级文物。完成了唐皇城墙含光门遗址、大唐西市遗址、全国十大考古发现之首(世界六大考古发现之一)石峁遗址、杨官寨遗址、蓝田猿人遗址等土遗址保护工程。

相关科研成果通过国家档案局、国家文物局、陕西省科技厅鉴定,达到国际领先、国际先进水平。获得国家技术发明奖三等奖2项,国家档案局优秀科技成果特等奖 1 项、一等奖 3 项,获陕西省科学技术一等奖 2 项,中国感光学会发明技术特等奖1项。获美国发明专利6 项,中国发明专利 95 项,编制中华人民共和国国家标准 2 项,科学出版社出版专著4部。