年节仿佛久别的亲人从远处走来,在盼望中走近,而白日的长度则如一个鲜活的生命,如春野萌芽,如枝头蓓蕾,如山间竹笋,不断地增高长大,让人欣喜。冬至则是这一切的开端,让人惊喜。

“冬至大如年。”这是古来一直说得很响亮的俗语。四时八节中,屈指细数,谁敢与年相提并论呢?而能够与年比肩而立的节日,应是底气怎样充足的一个节日呢?

就说饺子吧,它的地位自属美食之列。平常满足口腹之欲且不去说它,过大年吃饺子却是固定的仪式,它也成为待客接福的礼仪食品。它的餐饮程序轻慢不得、挪移不得。令人惊奇的是,在这一点上敢于和年节较真的仍是冬至。冬至吃饺子,竟也成为标配,竟也成为一个覆盖面相当广阔的话题和饮食行为。

每逢冬至,饺子便出现在乡村家家户户的厨房里,在城镇装修亮丽的饭店餐桌上,在机关和学校食堂的菜单上,在各种主流媒体的节庆话语中,甚至在常见常新的手机短信中。饺子似乎慢慢要成为冬至专宠的意象了。徐士《吴中竹枝词》说:

相传冬至大如年,贺节纷纷衣帽鲜。

毕竟勾吴风俗美,家家幼小拜尊前。

该诗直接道出冬至如年的风俗,又是衣帽焕然一新啊,又是晚辈敬拜尊长啊,这岂不是年的庆典模式吗?诗歌说得从容,冬至如年似乎是事出有因且查无实据的“相传”,如同苏轼咏黄冈赤壁也未去考证一番,只一句“人道是,三国周郎赤壁”今古融成一体地抒情写意。

“十口相传为古”,在民间口头传承的历史中,冬至节庆规模之大、地位之高、享祀之隆重俨然如同辞旧迎新的年节。而随着春秋轮替日月朗照,这一习俗渐渐消隐了,只留给我们一些远古的蛛丝马迹期待联想,而冬至本身则以遥遥的距离、特殊的身份展示对年节的预演。

果然,阅读资料时,笔者发现古人提起,冬至来头甚大,或称为“亚岁”,是仅次年节的亚岁。如七步成诗、才高八斗的曹子建《冬至献袜颂表》所颂祝的:伏见旧仪,国家冬至……亚岁迎福,履长纳庆。再如胡朴安《中华全国风俗志·浙江临安县》:冬至俗名亚岁,人家互相庆贺,一似新年。

上述说的仅次于年节,或与之相像而已,也许似有比附之嫌,似有以年的风采与尊严来衬托冬至的威仪之嫌,而下面则有百尺竿头更进一步、将冬至说得与年节相同的。如胡朴安《中国风俗·江苏·仪征岁时记》:十一月冬至节,丛火,祀家庙、福祠、灶陉,拜父母尊长,设家宴,亲戚相庆贺,与元旦一例。再如乔继堂《中国岁时礼俗》记嘉定县(今嘉定区)风俗:冬至,邑人最重。前一日名“节夜”,亦谓之“除夜”……明日官府民间互相驰贺,略如元旦之仪。《深泽县志》也记载着“冬至,祀先,拜尊长,如元旦仪”。

《中国风俗·吴中岁时杂记》描述江苏“冬至大如年”这一风俗时更为具体生动:郡人最重冬至节。先日,亲朋各以食物相馈遗,提筐担盒,充斥道路,俗呼冬至盘。节前一夕,俗呼冬至夜。是夜,人家更迭燕饮,谓之节酒。女嫁而归宁在室者,至是必归婿家。家无大小,必市食物以享先,间有悬挂祖先遗容者。诸凡仪文,加于常节,故有“冬至大如年”之谣。

甚至冬至夜也有“除夕”之称谓。袁枚这位清代生龙活虎的浪漫诗人,白纸黑字认真地考证一番后,在《随园随笔·天时地志》中郑重其事地下了断语:《太平广记·卢项传》“是日冬至除夜,卢家备染盛之具”是冬至夜亦名除夕也。

掷地有声的话语也无妨多说几遍。就是在当今,类似的说法也不断延续。据《滦州志》记载:冬至日,作馄饨为食,取天开于子(按干支计算,农历十一月属子),混沌初分,人食之可益聪明。

这就将冬至食饺子的内涵意蕴与年节完全一致起来。

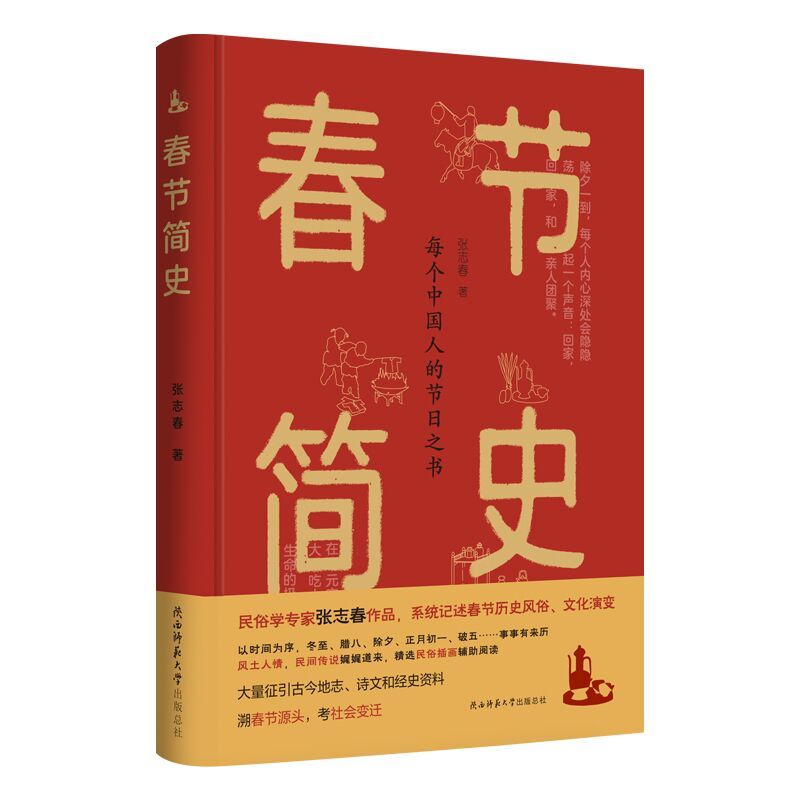

在这些星星点点的历史文献中,在前人一再描述的文化惊奇中,我们似乎有着远远眺望的轮廓感,对冬至的形象突然有所悟而产生新的构型。因为这些话语的字里行间弥漫开来的,就是在历史的烟尘所遮掩的往昔中,冬至或多或少曾有年节的意味。或者在我们今天未曾开掘的某时段的文化层中,冬至曾焕发过与年节一样的辉煌。(本文节选自张志春著《春节简史》)

(作者系我校退休教师)