西安作为唐代都城长安的所在地,有着丰富的唐代历史遗存,如大明宫遗址、兴庆宫遗址、大雁塔等,为学术研究提供了珍贵的实物资料和田野调查场域。

1986年,《唐史论丛》应运而生,作为国内唐史研究的三大核心刊物之一,它以选题前沿、关注学界研究焦点、促进青年学者发展为特色。例如第三十七辑刊载的学术论文,对元和年间宰相武元衡遇刺事件提出全新解读,突破传统藩镇说,引发学界广泛讨论。又如,90年代之后,西安新出土了大量石刻墓志,《唐史论丛》编辑部聚焦学界研究热点,发表多篇“丝绸之路”关联的学术论文,收到了很好的效果。像史念海教授(1912-2001年,历史地理学家)撰写的《唐开元天宝时期的长安文化》论文,成为学界广泛引用的名篇佳作。近四十年学术积淀,900余篇重磅论文,2000多次学术引用,这部刊物已成为海内外唐史研究的重要基石。

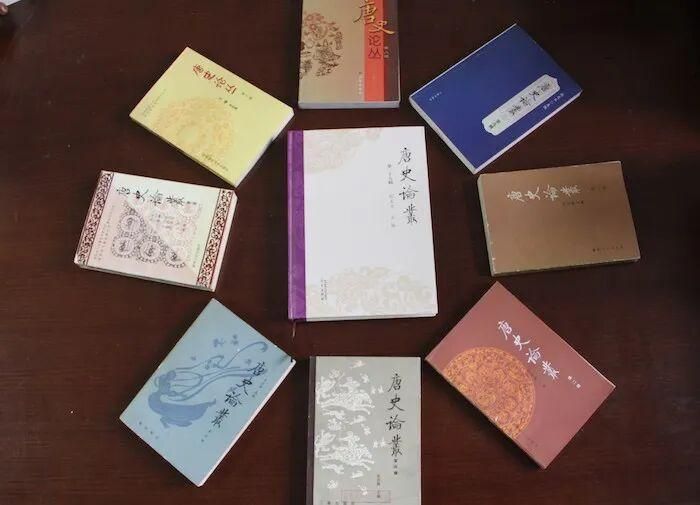

早期唐史论丛

《唐史论丛》的编委和作者群体中,不乏西安本土培养的唐史学者,他们立足长安故地,以独特的区位优势深化唐代历史文化研究,使刊物呈现出鲜明的“长安学”特色。这种学术刊物与历史名城的深度结合,不仅彰显了西安在海内外唐史研究领域的核心地位,也促进了地方历史资源与学术研究的有机融合。

1980年的10月,中国唐史学会在西安成立,当时叫全国唐史研究会。1981年5月30日,唐史研究所在陕西师范大学成立。学会秘书处承办唐史讲习班,组织学术考察,举办学术研讨会。创立西安唐代文化史学会,牛致功先生(1928-2024年,历史学家)为首任会长,后来贾二强、王双怀、介永强、冯立君相继担任会长,联合组织西安地区高校、科研单位、博物馆、考古的唐史学者,从事唐史各领域的研究。

中国唐史学会成立大会参会者合影(1980年10月)

创办以来,唐史研究所为唐史研究作出了重大贡献,比如,《资治通鉴新注》《中国通史·隋唐五代史卷》《陕西通史》《长江文化史》《隋唐五代部分》等大部头著作,都是唐史研究所成员主持或参与编写,在学界引起很好的反响。

著名历史学家史念海教授(1912-2001)

研究者们围绕唐史研究,在各自主攻领域发光发热。黄永年先生(1925-2007年,历史学家、文献学家,曾任陕西师范大学古籍整理研究所所长),最早撰写《唐史史料学》,还有后来出版的《六至九世纪中国政治史》,都是在学界享有盛名的著作。史念海教授专注于唐代历史地理,撰写《唐代的历史地理研究》等学术著作。牛致功先生研究唐高祖李渊,《唐高祖传》一书由人民出版社出版,另有《安禄山史思明评传》等。现任唐史论丛主编杜文玉教授(1951年1月出生,现为陕西师范大学历史文化学院教授、博士生导师)关注唐末五代史,涉及制度史和经济史多个领域,出版多部学术论著。王双怀老师研究唐代帝陵和武则天。马驰先生(1941年-2019年,历任陕西师范大学唐史研究所常务副所长、中国唐史学会副会长等)的《唐代藩将》,《李光弼传》在国内首屈一指。拜根兴(1964年出生,现任中国唐史学会会长,陕西师范大学历史文化学院教授、博士生导师)有关唐代东亚研究的《七世纪中叶唐与新罗关系研究》出版后,荣获陕西省政府哲学社会科学优秀成果一等奖,被译为英语传播海外……一代代学者用一部部高质量的学术专著,连缀起大唐学术研究的丰饶瑰丽的拼图。

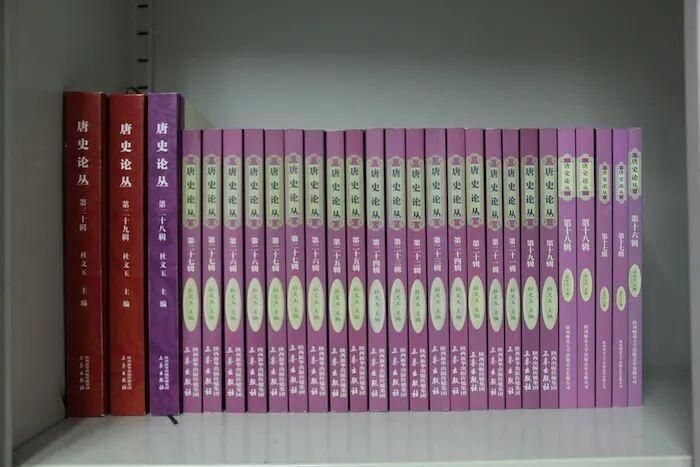

最新唐史论丛

正是代代学者的薪火相传与不懈求索,让千年史篇在今日依旧熠熠生辉。今日活跃在学界的,不仅有资深研究教授,还有新生的后浪力量,他们都聚焦唐代某个领域出版专著,发表重要的论文,成为唐史学界的著名人物,为唐史研究作出突出的贡献。“不仅赓续了40年来唐史研究所这种研究的脉络,而且创立了唐史研究的新领域。未来,这些年轻的学者将产出更多高质量的唐史研究的著作和论文,为古老长安的唐史研究作出自己的贡献。”拜根兴介绍道。

学术期刊遇见历史名城,千年遗存碰撞现代研究,这种学术刊物与历史名城的深度结合,不仅彰显了西安在唐史研究领域的核心地位,也促进了地方历史资源与学术研究的有机融合。

报道链接:https://xafbapp.xiancn.com/app/template/displayTemplate/news/newsDetail/53204/7227576.html?isShare=true