师德师风引领 评价改革驱动

全力打造高素质专业化一流教师队伍

教师是立教之本、兴教之源。陕西师范大学始终高度重视教师队伍建设,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中共中央、国务院相关文件、会议精神,结合学校发展实际,提出“两条主线、一个根本、一个关键”发展思路,将人才和队伍建设作为立校之根本,深入实施人才强校战略和人才优先发展战略,着力以师德师风为引领,以评价改革为驱动,落实立德树人根本任务,全力打造高素质专业化的一流教师队伍,助推学校提升办学水平和人才培养质量。

教师队伍基本概况

截至2024年9月,学校现有专任教师2058人——

性别结构:男性1164人(56.6%),女性894人(43.4%)。

年龄结构:35岁及以下398人(19.3%),36岁至45岁857人(41.7%),46至55岁530人(25.8%),56岁至60岁194人(9.4%),61岁及以上79人(3.8%)。45岁及以下青年教师共1255人,占比61.0%。

职称结构:正高661人(32.1%),副高866人(42.1%),中级及以下531人(25.8%)。具有高级职称者共1527人,占比为74.2%。

学历结构:博士学位1632人(79.3%),硕士学位374人(18.2%),学士学位及以下52人(2.5%)。

具有一年以上海外学习或工作经历的教师1042人,占教师总数的50.6%。

师德引领,以德润身

涵养教师高尚师德

健全机制,坚定队伍建设正确方向。成立党委教师工作委员会,配齐建强党委教师工作部,建立教师工作相关部门常态化联动机制;成立党委人事人才工作领导小组,由书记、校长担任组长,统筹推动人才和队伍建设各项工作;制定《关于进一步加强和改进党管人才工作实施办法》,进一步强化党委在教师队伍建设工作中的核心领导作用。

严格考核,守牢师德失范红线。充分发挥党支部在教师成长和管理各环节中的政治和师德把关作用,完善多部门联动审查考核与惩处机制,从严落实师德失范“一票否决”;建设教师思想政治和师德师风数字化平台,持续开展师德警示教育;实施数字档案工程,强化师德考核结果在教师职称评聘、岗位聘用、导师遴选、评优奖励、聘期考核、项目申报和研究生招生等工作中的运用,提升青年教师队伍素质,将师德考核评价融入教师职业发展全过程。

近年来教师队伍建设重要成果

培育筑基,创新体系

助力教师成长成才

创新教师职业培训体系。在职前培训方面,形成涵盖师德师风建设、校风校情介绍、职业技能培养和职业发展规划等多内容板块的岗前培训。由校长为新入职教师讲授入职“第一课”,为新教师系好职业生涯的第一颗扣子。采取线上线下、校内校外相结合的培训方式,组织新教师参观教育博物馆、红烛校史馆、红色教育基地等,加强新进教师入职教育。在职后培养研修方面,形成涵盖教师职业生涯全过程的培训体系,以教育部寒暑假教师研修为基础,根据教师成长规律和职业特点,结合教师发展需要设置教师数字素养与教学创新能力提升、一流课程建设、研究生导师培训等专题培训,使不同发展阶段、不同年龄阶段、不同岗位序列教师都能获得支持。

创新教师交流研修体系。学校先后出台《教师出国(境)访学研修管理办法》《教职工国内研修培养管理办法》等,坚持“聚焦学科、按需选派、突出重点、学用一致”的原则,支持优秀青年教师赴国内外高水平院校交流访学,鼓励其开阔视野,提高教学科研水平。一方面,加大经费支持,为访学研修的教师全额发放校内薪酬待遇,并提供专项资助,全额资助出国(境)访学的教师还另行享受额外奖励。另一方面,强化分类支持,对教师教育学科教师出国研修予以倾斜支持,并将学科课程与教学论教师实践研修纳入支持范围,鼓励学科论教师赴中小学幼儿园开展调研、交流、实践研修,深入参与基础教育一线教学工作。

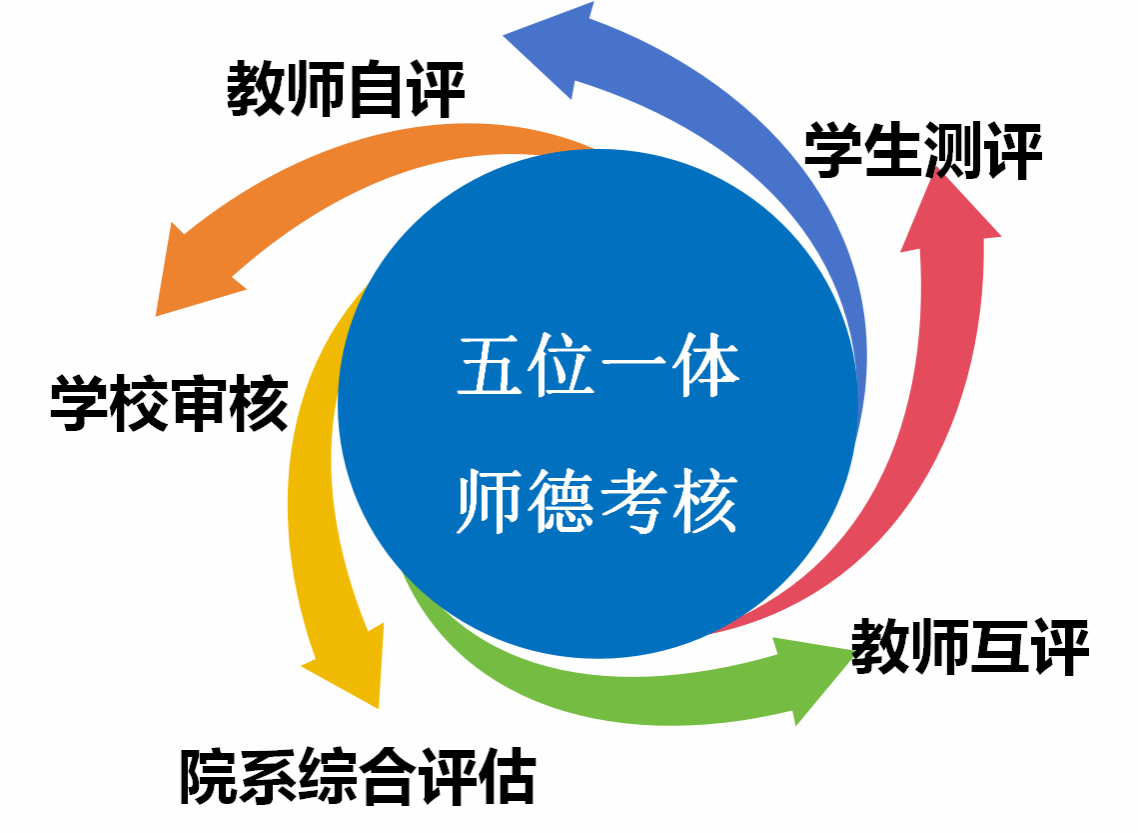

学校“五位一体”师德考核体系

评价驱动,成果导向

激发教师发展新动能

破立结合,优化职称评价机制。修订《专业技术职务评聘工作办法》,重新构建符合学校教师队伍发展实际的评价体系。实行代表性成果机制,改“单一性”、“唯一性”指标为“多元化”、“显示度”指标,弱化数量要求,提升质量标准。健全发展性评价机制,改“必备+选项”模式为“菜单式”,参评人员可根据自身特长和发展方向选择高质量论文、科研项目、一流课程等各类教学科研业绩成果进行积累,克服发展“天花板”。优化分类评价,按不同类型教师分别制定评价标准和晋升条件,实现分类管理、精准评价,如对于学科课程与教学论教师,强化教学实践要求,将深入基础教育一线,开展基础教育改革研究等作为必备条件;对于教学为主型教师,鼓励深耕教学、涵养教学成效,着重考察其在教学改革、课程建设、平台建设及人才培养等方面取得的突出成绩。

能上能下,优化岗位聘用机制。修订《教师岗位设置及人员聘用办法》,健全专业技术人员岗位聘用管理制度,构建起更加科学、合理、规范、有效的分类评价体系和竞争激励机制。在岗位设置方面,根据单位学科建设情况、教学科研平台、队伍建设现状等综合设置岗位比例上限,并预留一定空间,根据一流学科建设情况和发展需要适当调整。在聘用条件方面,强化标志性业绩要求,树立高质量成果导向,岗位职责和聘用条件的制定均强调高质量、标志性和代表性。在聘用机制方面,强化岗位管理意识,建立常态化岗位聘用机制,原则上学校每年开展一次空岗补聘工作,强化考核,形成能上能下的岗位聘用体系,为学校发展提供持续发展动力。

新进校教职工岗前培训

奖惩结合,优化绩效考核机制。构建由学校考核学院,学院考核教职工的校院两级考核体系,在年度综合管理与发展津贴核算中,涵盖学科建设、队伍建设、人才培养、科学研究、社会服务等主要观测点,既保障学院二次分配自主权,又确保学校办学目标实现。探索建立“当期+长期”结合的支付方式,促进教职工薪酬待遇与其履职年限、聘期表现、业绩成果、长期贡献相匹配。通过设置青年教师津贴、实行差异化奖励等方式加大对青年教师的扶持力度,鼓励引导教师潜心教学。在教师年度考核、聘期考核等考核中始终将教育教学质量放在突出位置,强化奖惩结果运用,不断巩固和强化教育教学工作中心地位。

深入落实人才强校战略

加速推进高水平人才队伍建设

近年来,学校人才工作深入贯彻落实党的二十大精神和中央人才工作会议精神,对标党中央对加快建设人才强国和统筹推进教育科技人才体制机制一体改革提出的新要求、新部署,紧扣学校教师教育和学科建设两条主线布局,确定了以“调控规模、优化结构、提高质量、提升效益”为重点,以传承弘扬学校“西部红烛两代师表”精神、浸润涵育高尚师德师风、加快体制机制创新、激发人才创新活力为内容,以建设一支政治过硬、数量充足、结构合理、素质优良、富有活力的教师队伍为目标的人才强校建设思路。“十四五”以来,学校人才工作取得了一系列令人瞩目的突破和成绩,自主培养院士、杰青取得历史性突破,国家级人才年新增数创历史新高。

坚持党管人才,构建协同联动的人才评价体制机制

学校在人才评价改革中将党管人才放到首位、抓实抓细,体现到人才工作的全过程、各方面,切实把党的政治优势、组织优势、制度优势转化为人才和队伍发展优势。

健全人才工作领导体制。不断强化党委在人才和队伍建设工作中的核心领导作用,由学校党委人事人才工作领导小组统筹安排学校深化人才发展体制机制改革、协调推进人才和队伍建设等各项工作。

强化人才工作政策引领。健全党委统一领导,党委组织部牵头协调,相关职能部门分工负责的党管人才工作格局;独立设置人才工作处,处长兼任组织部副部长,为人才工作支撑学校发展提供了更坚强的制度保障。

完善人才引育工作机制。制定出台《人才引进把关实施办法》、《人事人才专家小组评审细则》等制度。优化人才引进机制,充分吸纳专家、学院意见,统筹考虑学缘背景、业绩成果、发展潜力等因素,全方位评估人才水平和潜力,全力培养、引进、用好人才。

发挥学术特区引才效能。充分用好学科特区人才引进的体制机制优势,依托人文科学高等研究院、哲学社会科学高等研究院等学科特区,继续实施柔性引才。同时,按照学校党委要求,所有引进专家均签署任务书,对工作内容及成果贡献进行严格要求,进一步提升柔性引才工作实效。

坚持评价改革,建立学校高层次人才特聘岗位体系

学校制定出台《高层次人才特聘岗位设置及聘用办法》,打破“唯帽子”论人才不良导向,明确特聘岗位的聘用实行“帽子+成果”模式,除对已入选重大人才计划项目的高水平人才按聘期进行支持外,对于在人才培养、科学研究、社会服务等方面取得突出业绩的同等水平人才,按照成果业绩进行选聘上岗或竞争上岗,同等纳入相应层次人才特聘岗位进行支持与管理。出台《青苗人才特聘岗位聘用办法》,为优秀青年教师开辟成才专属赛道,在薪酬待遇、科研经费等方面给予充足支持,保障其心无旁骛、潜心育人。

坚持分层分类设岗,学校构建了五级高层次人才特聘岗位体系,并按照哲学社会科学、自然科学不同领域给出差异化上岗条件和不同的支持条件。强化合同管理和聘期考核,学校与每一位高层次特聘人才签署岗位合同,并将学术业绩和贡献作为重要依据,严格依据合同约定的岗位任务进行聘期考核,打破人才称号“终身制”,通过动态调整,实现岗位能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减。首批高层次人才特聘岗位申报聘用工作圆满结束,确定了一批业绩突出的领军人才和学术骨干人才,并遴选出十余名具备成长为国家级青年人才潜质的青苗人才予以重点培养和支持,充分调动了青年人才积极性,进一步完善了人才梯队建设。

坚持引育并举,加速高层次人才队伍提质增量

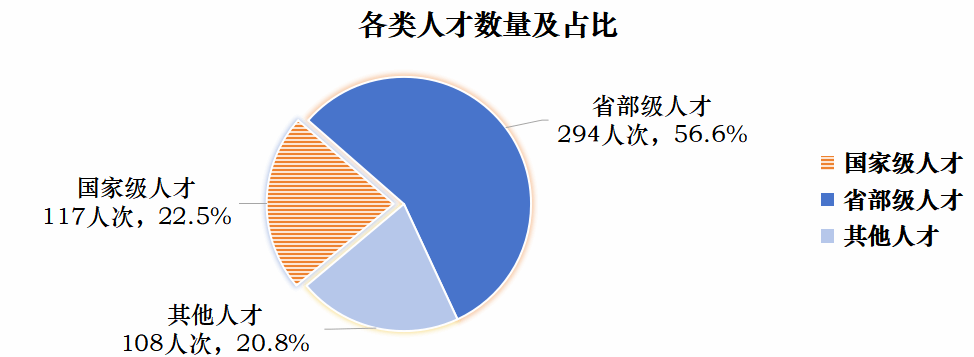

近年来,我校高层次人才队伍增势明显,各类人才数量和质量不断提升,教师发展活力持续增强,以人才队伍建设支撑学校高质量发展的态势显著,学校办学活力和内生动力持续增强。目前,学校共有各类人才519人次,其中国家级人才117人次,省部级人才294人次,其他各类人才108人次。

为适应所处发展阶段对高水平师资的客观要求,学校确定了以人才队伍建设为根本的发展思路,全力引育各级各类人才,取得了显著成绩。房喻教授入选中国科学院院士,学校连续两年获批国家杰青项目,实现“从0到1”的突破,国家级人才队伍不断壮大,各类省级人才计划项目涨势喜人。“十四五”伊始至今国家级人才新增数量翻倍,省级人才新增50余人次,形成了以国家级人才队伍引领高层次人才队伍整体加速发展的良好局面,为建设世界一流师范大学师资队伍打下良好基础。